ニュース

マナーの悪化は「特定の列車を特定の場所で同じように撮ろうとする」から? タムロンの撮影講座で“引き出し”を増やすことを考える

「第3回 鉄道博物館ナイトミュージアム撮影会&鉄道撮影マナー講座」

2025年6月16日 13:00

- 2025年6月14日 実施

カメラ用レンズのメーカーとしておなじみのタムロンが、JR東日本 大宮支社の協力を得て、鉄道博物館(埼玉県さいたま市)で「第3回 鉄道博物館ナイトミュージアム撮影会&鉄道撮影マナー講座」を6月14日に開催した。

イベントの企図と内容

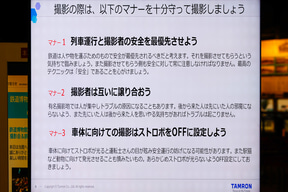

タムロンは2008年から「タムロン鉄道風景コンテスト 私の好きな鉄道風景ベストショット」を開催している。そこでは撮影マナー向上への協力を呼びかけているほか、同社Webサイトに「鉄道撮影のマナー」を掲載している。

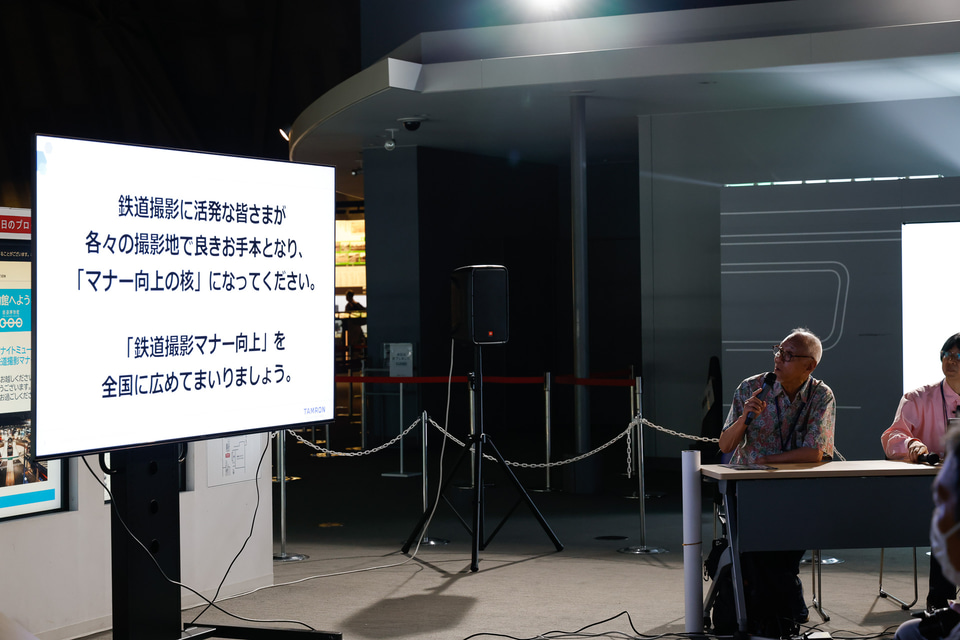

そうした取り組みの一環として、マナー講座と撮影会を組み合わせたイベントを開催している。企図は「鉄道撮影マナー向上の啓発」にあるが、それを実現するためのアプローチは、「まず参加者が核になって、よいマナーのお手本となり、それを周囲に広めていこう」というもの。

参加者は、125組250名。それを85名ずつの3グループに分けて、1グループずつ交代で約20分間の講座に出席している間、ほかの2グループは「鉄道博物館ナイトミュージアム撮影会」という構成だった。

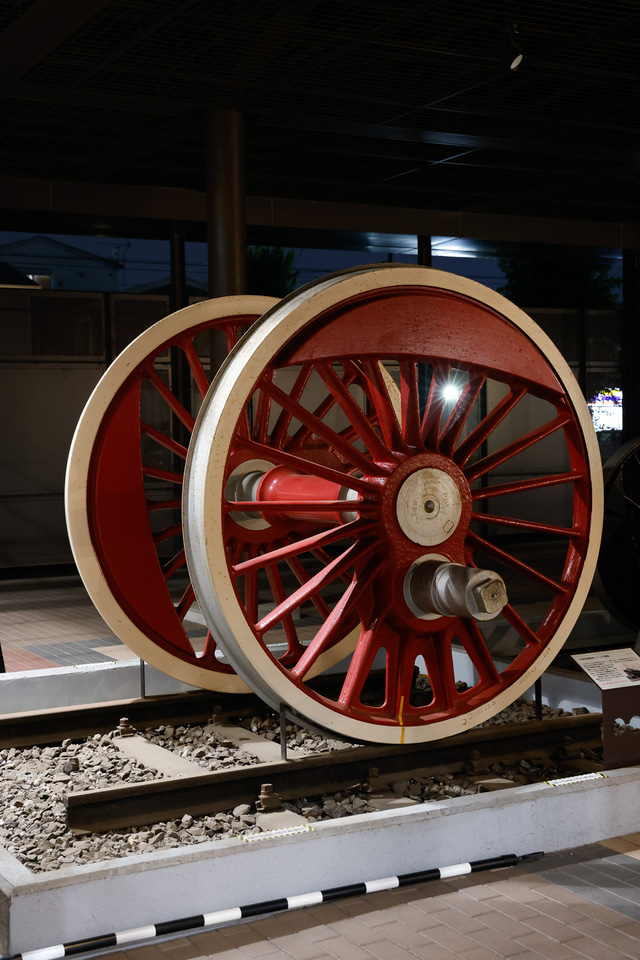

鉄道博物館には、36両の実車を展示している「車両ステーション」がある。今回はここを貸し切っているため、参加者はマナー講座の受講時間以外は、自由に車両ステーション内の撮影ができた。

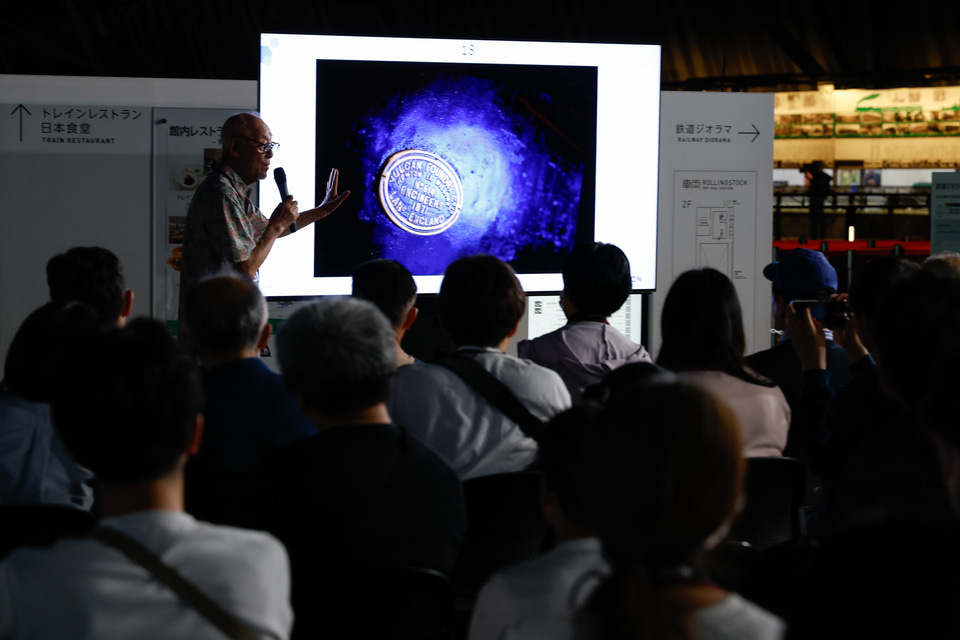

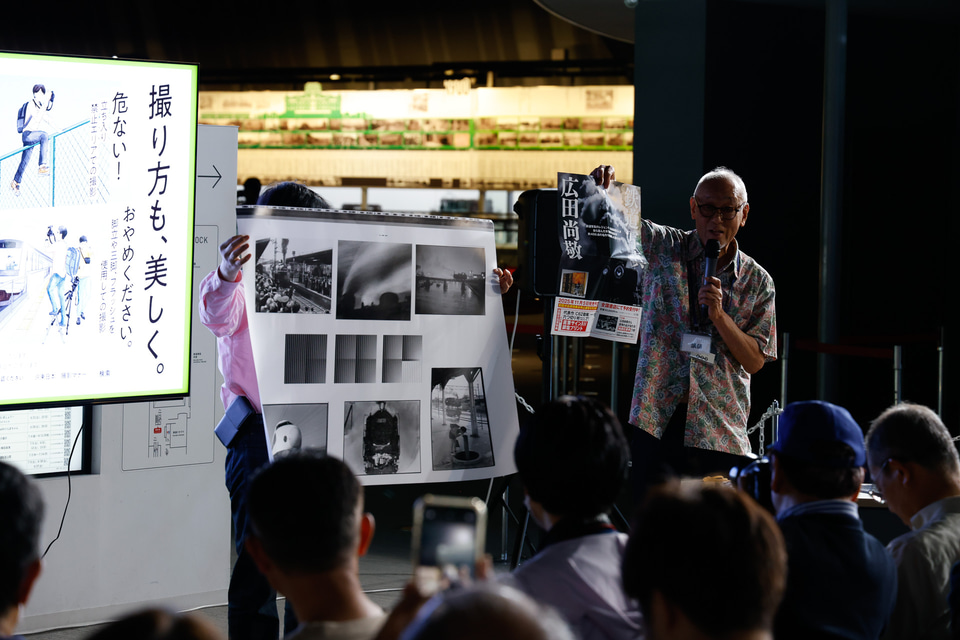

講座は、鉄道写真家としておなじみの広田尚敬氏と金盛正樹氏が担当。広田氏が1回目と3回目、金盛氏が2回目という分担で、それぞれ内容に違いがあった。いずれの回でも、広田氏・金盛氏による講座に続いて、JR東日本 大宮支社から「鉄道撮影に関するお願い」に関する話があった。

まず安全が第一

JRからの「鉄道撮影に関するお願い」では、「まず列車を安全に走らせることが最優先」という話が出てきた。

講師を務めた広田氏の著書「鉄道写真撮影ガイド」(1976年10月初版)が筆者の手元にある。そこでは第3章「撮影上の注意」の初っ端で「鉄道撮影は危険がいっぱいである」と書かれている。そのとおりである。

金盛氏も講座のなかで、「鉄道は人やモノを安全に運ぶためのもので、私たちはそれを“撮らせてもらっている”立場です」と強調していた。

鉄道事業者側がピリピリするのも、安全運行に差し障りが発生する、あるいは発生しかねない事案が起きているからだ。JRの方は「皆さんが安全だろうと思われていても、われわれから見ると危険、ということもあります」と話していた。

ましてや線路内への立ち入りは論外である。鉄道事業者の社員でも、線路内に立ち入るには、しかるべき教育と手順を踏まなければならないのだ。これは、筆者のような報道関係者が取材で立ち入る場合も同じだ。

では、「安全」と「傑作」をいかにして両立させるか。そこが頭の使いどころであるし、今回のイベントの勘所でもある。

頭を使う、機材の機能・性能を使う

「鉄道博物館ナイトミュージアム撮影会&鉄道撮影マナー講座」は、単に「マナーを守りましょう」と話をするだけにとどまらず、車両の現物を前にして撮影できるところがポイントだ。目の前に被写体があるのだから、さまざまなアイデアをすぐに試せる。

そこで講座では、広田氏・金盛氏とも実際の作例を示しながら、「こんな撮り方もあるんですよ」という話に力を入れていた。特に広田氏の講座では、「2022年に鉄道博物館で撮影した写真」がサンプルとして提示された。これなら、すぐに同じ対象でトライできる。

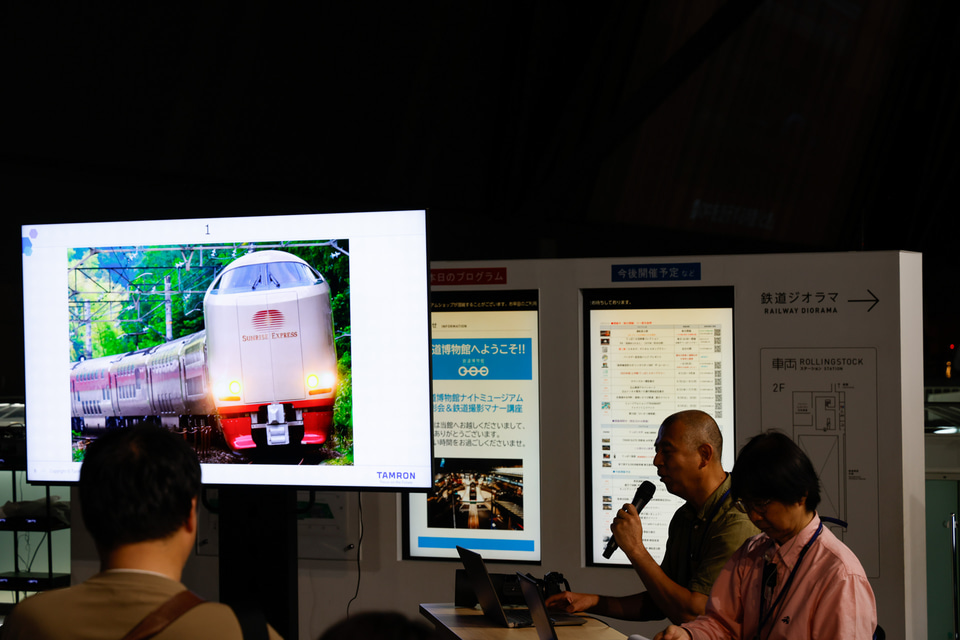

このイベントではタムロン製レンズの貸し出しも行なわれており、館内での撮影で試すことができる。人気が高かったのは望遠ズームレンズだったというが、これはムリからぬところ。金盛氏は講座のなかで「望遠レンズを使って離れた場所から撮るのも、安全に撮影する方法」と話していた。

また、高倍率ズームの借り出しも多かったという。1本で大抵の用が足りるので、荷物を減らしたい場面で役に立つ。もっとも、営業線では不可能なレベルで実車に近付いて撮影できる博物館だからこそ、広角系のレンズを試してみる、という考え方もあろう。

撮影マナー問題について考えてみる

昨今、鉄道写真撮影者のマナーがいろいろ問題になっているのはご存じのとおりだが、そもそも、どうしてそんなことになるのか。

撮影者人口が増加した事情もあろうが、「特定の列車や特定の車両を」「特定の場所に集中して」「同じ“高評価の作例”どおりに撮ろうとする」撮影者が多いことに大きな原因がある。実際、この三要素を外せば、ほかに誰もいないところで落ち着いて撮影できることは多いのだ。

ことに鉄道写真の場合、多くの利用者がいる駅のホーム、あるいはその近隣が現場になることが多いため、トラブルが目立つ。

しかし実際のところ、被写体も撮り方も多種多様なのだ。その多種多様を知るためのとっかかりとして、本職の鉄道写真家によるレクチャー、あるいは現車を相手にしての撮影会が役に立ってくれればと思う。

金盛氏の講座では、「(普通に編成全体が収まる走り写真を撮るのもいいけれども)ポジションや構図をちょっと変えてみてはどうでしょう。みんな同じような写真ばかりになってしまっても」という話が出てきた。先のスライドにあった「マナー5 撮影場所を考えてみよう」とは、そういう意味である。

広田氏の著書「鉄道写真撮影ガイド」には、「(ほかの誰かが撮った写真を見て)自分ならこう撮ろう、と研究したり考えたりすることが、いい写真への糸口になる」「問題は写される側ではなく、写す側の頭の切り替えにある」といったくだりがある。

自分の頭を使い、さまざまな撮り方の“引き出し”を増やすのは楽しいものだ。それを実現するために、自分の足で歩きながらポジションを探したり、機材の機能・性能で工夫したりするのが楽しいのではないか。

これは筆者の私見だが、鉄道の仕組み、あるいは被写体となる車両などについて詳しく知ることも、新たな表現を考え出す糸口になる。「この車両にはこういう特徴がある。では、それが活きる場面は何か? 特徴を引き出せる撮影地や構図は?」といった話だ。

広田氏の写真集が今秋に刊行される

今回、講師を務めた広田氏の写真集「鉄道写真 広田尚敬」が11月5日に発売される予定だ。「未発表作品など、約400点の名作を収録した『広田尚敬』の集大成」と謳われている。